《山河故人》中的两代人从山西走出来,最后故事定格在澳大利亚

乌兰巴托在哪

山西省汾阳县,一间昏暗的小居室里,三个男人懒洋洋地抽着烟靠在一起。就着《美酒加咖啡》的旋律,他们讨论起一个深奥的问题:乌兰巴托在哪儿啊?

——一直往北走,过了内蒙就是。

——再往北是哪儿?

——苏修。

——苏修再往北呢?

——海上吧?

——海上再往北呢?

——你麻球不麻烦?成天问这问那。

小武已被永远拷在小城路边

曾经,这个场景的拍摄者能想象的最遥远的地方,就是乌兰巴托。那是天气预报中“西伯利亚冷空气”的源头。那是“荒野上飘扬的风/是倦了在歇息/还是听到恋人絮语”等歌词形容的异域。年轻的导演像他的角色们一样憧憬过:有一天走出中国小县城,走向远方,走到那个渺茫得似乎永不可能到达的外蒙古首都去。

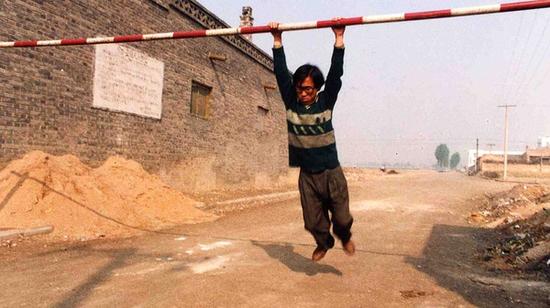

2000年,贾樟柯30岁;不久前,他都还没见过海。那一年,带着这部名为《站台》的电影,他去了威尼斯、法国和新加坡;加上之前携《小武》去过的德国、美国以及韩国,他积累的里程已经远超乌兰巴托与山西汾阳之间的1200多公里。这样的幸运,他的主角们当时还无福消受:小武已被永远拷在小城路边,接受着路人麻木的围观;而崔明亮则放弃了“文艺工作者”的逼格,在汾阳结婚生子、归于平淡。

那时,在贾樟柯的电影中,一代平凡的中国人站在大时代遽变的边缘,挣扎不出小城是他们共同的宿命。

中国人,走出去

《三峡好人》中的男女从山西小城赶到山河改换的核心

15年过去,情况已大为不同。在《站台》之后,曾处在逐渐崩塌的边缘的贾樟柯式人物,渐渐被卷入了变迁的洪流中。《任逍遥》中的圆圆终于去了北京,留下自己瘦削脆弱的男友独自面对败落的小镇;《世界》中的小桃已在北京“漂”了多年,在对“国际化”荒诞的中国式模仿里讨生活;《三峡好人》中的男女从山西小城赶到山河改换的核心——三峡工程正在进行的奉节,寻找流失的生活痕迹。

身处动荡,小人物慢慢地不甘被动。到了前年的《天注定》,人们不仅走出了故乡,还拿起刀枪,对席卷一切的大潮血腥地回应起来。剧烈的碰撞中,远行人残杀着另一群远行人。流散、激越和毁灭,在王宝强祭奠自己手刃的受害者时,都化为一句轻飘飘的结语——“要怪就怪老天爷,有啥想不通就去问他”。

现在,贾樟柯带来的《山河故人》已经是英语对白,讲述的也不仅是狭义的“中国人”的故事。片中的两代人从山西走出来,跨越千山、历经聚散。最后故事定格在大洋另一边的大陆——澳大利亚,小镇姑娘的儿子早已说不好中文,连母亲的面孔都记不清了。这部电影的英文名(“Mountains May Depart”)意为“山也会分开”,似乎寓示着现世的变化是多么魔幻,一切稳固都将崩塌流散,一切不可能也能成为可能。

这无疑契合了现下一代中国人的复杂体会:在举国挺进的背景下,往昔的“远方”如今触手可及,而令人安心的现实边界则不复存在。影评人程青松在戛纳采访贾樟柯时强调,“中国社会十余年的变迁,都能在你的电影里找到对应的公共经验”。而对方回复的,则是一系列人们耳熟能详的个人经验:23岁才走出汾阳上电影学院,拍完处女作发现曾经的同学都成了“生活秩序中的人”;故乡有数百年历史的街巷都消失了,新经济模式摧枯拉朽地推平了旧日的秩序……他只能带着“创痛”,继续拍“属于自己的时代”的故事。

从“看着火车”到“坐着金马车”

45岁就获得相当于戛纳终身成就奖的“金马车奖”

这当然是一个很符合国际化艺术家身份的答案。比起乌兰巴托,昔日的“汾阳小子”对现在的贾樟柯来说更为遥远。《乌兰巴托之夜》的歌声也不再在他的电影中出现。作为他的化身之一,他的妻子赵涛的银幕形象,已从汾阳文艺女青年变化为海外华人记忆深处的朦胧传说——“涛”,那是横亘在自己与故国之间的波涛的意思。

45岁就获得相当于戛纳终身成就奖的“金马车奖”,并没让贾樟柯改变传统知识分子式的宠辱不惊——至少表面如此。但对一直注视着他、注视着他镜头下的中国人命运的人们来说,他的影像风格并不像他的个人气质一样稳定。不少人认为,在时代遽变的影响下,越来越“国际范”的贾樟柯失去了他深入底层的细微洞察力,而改为以商业化的戏剧性博取话题。

但从另一个角度来说,这正是他的个人体验与影像高度契合的表现:他走向世界,他的角色也走向世界;他的起伏成为世界都好奇的故事,正如他的人物也成为万里之外的传说。作为当代最具典型性的中国导演,他拍电影不论好坏,都印证着中国式生命流动的轨迹。

获得“金马车奖”时,贾樟柯的得奖感言是“我们要坐这个金马车赶快回去拍电影”。对他的中国观众来说,那个在小镇站台上满怀憧憬地目送着火车远去的青年,已注定飞速消隐。这未必不是一件值得期待的事。

![]()

![]()

![]()

热点资讯